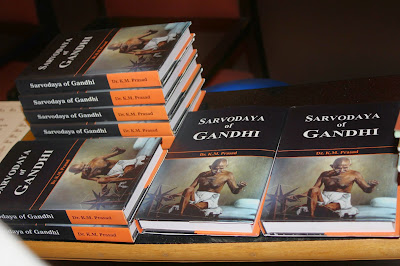

18 जुलाई, 2014 को नेल्सन मंडेला की 96वीं जयन्ती के मौक़े पर मेरे पिता स्वर्गीय डॉ.के.एम.प्रसाद की पुस्तक 'Sarvodaya of Gandhi' ('सर्वोदया ऑफ़ गांधी') के नवीन संस्करण का लोकार्पण गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली में हुआ। ग़ौरतलब है कि 18 जुलाई को मेरे पिता, जो भागलपुर विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग में प्रोफ़ेसर थे, की 36वीं पुण्यतिथि थी। इस पुस्तक पर एक चर्चा राजेन्द्र भवन, नई दिल्ली में 19 जुलाई को रखी गई। पुस्तक को वाराणसी के भारती प्रकाशन ने प्रकाशित किया है।

|

| बाएँ से- मणिमाला जी, शिव कुमार जी, लक्ष्मी दास जी, मेरी माँ प्रतिभा सिन्हा |

गांधी दर्शन समिति में हुए कार्यक्रम के अवसर पर 'गांधी का सर्वोदय' और 'मंडेला का रंगभेद के ख़िलाफ़ आन्दोलन' विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। नेल्सन मंडेला को उनके रंगभेद के ख़िलाफ़ आन्दोलन के लिए याद किया गया और मेरे पिता की पुस्तक 'सर्वोदया ऑफ़ गांधी' का लोकार्पण किया गया, जिसे 30 वर्ष बाद पुनः प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की निदेशक सुश्री मणिमाला, खादी बोर्ड के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी दास, प्रख्यात गांधीवादी श्री शिव कुमार मिश्र तथा मेरी माँ श्रीमती प्रतिभा सिन्हा, जो इंटर स्कूल की अवकाशप्राप्त प्राचार्या तथा समाज सेवी हैं, ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी का संचालन डॉ. राजीव रंजन गिरि ने किया।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मणिमाला जी ने कहा ''मंडेला की जयन्ती पर प्रोफ़ेसर प्रसाद की पुस्तक का लोकार्पण बेहद सुखद है, एक मार्क्सवादी होने के बावजूद वे गांधीवादी बने रहे।'' उन्होंने यह भी कहा कि ''मज़बूरी का नाम गांधी कहा जाता है जबकि मज़बूती का नाम गांधी है। गांधी अगले एक हज़ार साल तक भी प्रासंगिक रहेंगे।''

श्री लक्ष्मीदास ने कहा ''अमर होने के लिए मरना ज़रूरी होता है।'' उन्होंने कहा कि इस पुस्तक से सर्वोदय साहित्य में एक और नाम जुड़ गया है। गांधी जी सदैव कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है, परन्तु प्रोफ़ेसर गोरा जो बहुत बड़े नास्तिक थे, से इस विचार पर बहस और समझ के बाद गांधी जी ने कहा- सत्य ही ईश्वर है।''

श्री शिव कुमार मिश्र ने सर्वोदय के अर्थ को गांधीवाद और मार्क्सवाद से जोड़कर इसकी विशेषता की व्याख्या की। श्री मिश्र ने स्पष्ट कहा कि गांधीवाद और मार्क्सवाद का अन्तिम लक्ष्य एक है, बस रास्ते अलग हैं।

अंत में श्रीमती प्रतिभा सिन्हा ने अपने जीवन के अनुभव को सभी से साझा किया। मेरे पिता के सिद्धांत, आदर्श तथा जीवन जीने के नियमों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा ''मेरे पति ज़िन्दगी भर गांधी के आदर्शों पर चलने के लिए क़ुर्बानियाँ देते रहे। उनके आदर्शों के कारण न सिर्फ़ परिवार बल्कि समाज में भी उनकी आलोचना होती थी। ग़लत रीति-रिवाजों और परम्पराओं का सदैव उन्होंने परित्याग किया। वे जो बोलते थे, वही करते थे। अपनी और परिवार के सदस्यों की बड़ी-से-बड़ी बीमारी का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा करते थे। गांधी को उन्होंने न सिर्फ़ अपने जीवन में बल्कि अपने परिवार और अपने छात्रों में रचा बसा दिया था।''

श्री लक्ष्मीदास ने कहा ''अमर होने के लिए मरना ज़रूरी होता है।'' उन्होंने कहा कि इस पुस्तक से सर्वोदय साहित्य में एक और नाम जुड़ गया है। गांधी जी सदैव कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है, परन्तु प्रोफ़ेसर गोरा जो बहुत बड़े नास्तिक थे, से इस विचार पर बहस और समझ के बाद गांधी जी ने कहा- सत्य ही ईश्वर है।''

श्री शिव कुमार मिश्र ने सर्वोदय के अर्थ को गांधीवाद और मार्क्सवाद से जोड़कर इसकी विशेषता की व्याख्या की। श्री मिश्र ने स्पष्ट कहा कि गांधीवाद और मार्क्सवाद का अन्तिम लक्ष्य एक है, बस रास्ते अलग हैं।

अंत में श्रीमती प्रतिभा सिन्हा ने अपने जीवन के अनुभव को सभी से साझा किया। मेरे पिता के सिद्धांत, आदर्श तथा जीवन जीने के नियमों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा ''मेरे पति ज़िन्दगी भर गांधी के आदर्शों पर चलने के लिए क़ुर्बानियाँ देते रहे। उनके आदर्शों के कारण न सिर्फ़ परिवार बल्कि समाज में भी उनकी आलोचना होती थी। ग़लत रीति-रिवाजों और परम्पराओं का सदैव उन्होंने परित्याग किया। वे जो बोलते थे, वही करते थे। अपनी और परिवार के सदस्यों की बड़ी-से-बड़ी बीमारी का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा करते थे। गांधी को उन्होंने न सिर्फ़ अपने जीवन में बल्कि अपने परिवार और अपने छात्रों में रचा बसा दिया था।''

|

| अमिताभ सत्यम, दीपक पीटर गेब्रियल |

|

| बाएँ- राजेश श्रीवास्तव, दीपक पीटर ग्रेबियल, प्रतिभा सिन्हा, आनन्द किशोर सहाय, बिमल प्रसाद, राजेंद्र भवन के सहकर्मी, टी.एन.चतुर्वेदी, जवाहर पाण्डेय |

19 जुलाई 2014 को राजेन्द्र भवन में इस पुस्तक पर चर्चा की गई। राजेन्द्र भवन के अध्यक्ष श्री बिमल प्रसाद, आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के भूतपूर्व राज्यपाल श्री टी.एन.चतुर्वेदी, एन.सी.इ.आर.टी. से डॉ. जवाहर पाण्डेय, पत्रकार श्री आनन्द किशोर सहाय ने पुस्तक और मेरे पिता की जीवनी पर चर्चा की।

इन दोनों अवसरों पर जिन गणमान्य लोगों ने शामिल होकर आयोजन को सफल बनाया, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद!

-जेन्नी शबनम (24.7.2014)

इन दोनों अवसरों पर जिन गणमान्य लोगों ने शामिल होकर आयोजन को सफल बनाया, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद!

-जेन्नी शबनम (24.7.2014)

___________________