भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने 24 दिसम्बर 1914 को श्री गोपाल कृष्ण गोखले को एक पत्र लिखा था। पत्र में लिखा ''... ऐसा लगता है कि हमें भारत को उसकी बीमारी से मुक्त करने से पहले पुरुषों की एक नई नस्ल की आवश्यकता है। हम मक़सद को लेकर अधिक प्रतिबद्धता, भाषण में अधिक साहस और कार्रवाई में अधिक ईमानदारी चाहते हैं। हम ऐसे पुरुष चाहते हैं, जो इस देश से प्यार करते हों और अपने भाइयों-बहनों की सेवा और सहायता के लिए इच्छुक रहते हैं। वे नहीं जो कपट और स्वार्थ से देश के पतन में और बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको कैसे बताऊँ कि मुझे दिखावा और पूर्वाग्रहों से कितनी सख़्त नफ़रत है। इसी तरह साम्प्रदायिक संकीर्णता, दृष्टि और उद्देश्य की प्रांतीय सीमाओं से भी मुझे सख़्त नफ़रत है। मानव निर्मित विभाजनों और मतभेदों के सभी अभिमानी परिष्कार मुझे थका चुके हैं।"

इस पत्र को पढ़कर एक बात मेरे ज़ेहन में आती है कि उन दिनों क्रांतिकारियों और आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध लोगों को छोड़कर कुछ ऐसे पुरुष भी थे जो कुटिल और बेईमान थे, जिनकी मानसिकता समाज के विरुद्ध थी। सरोजनी नायडू का पुरुष की नई नस्ल की बात कहना पुरुष की सोच, मासिकता और कायरता को दर्शाता है। निःसंदेह अगर ऐसा न होता तो किसी भी सदी में कभी भी देश ग़ुलाम न हुआ होता; चाहे मुग़ल शासकों की ग़ुलामी हो या अँगरेज़ों की। कठिन संघर्षों के बाद अब हमारा देश भौगौलिक रूप से आज़ाद है, लेकिन मानसिक ग़ुलामी से आज़ादी की हर सम्भावना अब धूमिल पड़ती दिखती है। इसके लिए दोषी कोई ख़ास समाज, सम्प्रदाय, जाति, धर्म नहीं; बल्कि सदियों से रोपित व पोषित हमारी मानसिकता है।

एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, ''ज़र, ज़मीन, जोरू ज़ोर की, नहीं तो किसी और की।'' आख़िर ऐसा क्या बदलाव हुआ जो ऐसी लोकोक्ति बनी, हमें इस पर विचार करना चाहिए। ज़र यानी संपत्ति और ज़मीन से स्त्री की समानता क्यों? एक ही समानता है कि ताक़त के बल पर इन तीनों पर आधिपत्य जमाया जा सकता है। ग़ुलाम भारत में स्त्रियाँ संपत्ति की तरह देखी जाती थीं। अगर किसी राज्य या रियासत को अपने अधीन करना है, तो युद्ध में जीत के बाद संपत्ति के साथ स्त्रियों पर भी अधिकार कर लिया जाता था। कई वीरांगनाओं ने अधीनता स्वीकार न कर जंग किया और मृत्यु को गले लगाया। कुछ स्त्रियों ने जौहर कर आत्मदाह किया। कुछ ने पति के साथ सती हो जाना स्वीकार किया। ग़ुलामी से पहले भी स्त्रियों पर अत्याचार हुए हैं; क्योंकि स्त्री की शारीरिक शक्ति पुरुष से कम है और इसका फ़ायदा हर युग में पुरुषों ने उठाया है। अहल्या की कहानी से यह बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। बेहद अफ़सोसनाक है कि अपराधी पुरुष है और सज़ा स्त्रियाँ पाती हैं। आज के वक़्त में इस पर गहन विमर्श और बदलाव की

ज़रूरत है।

|

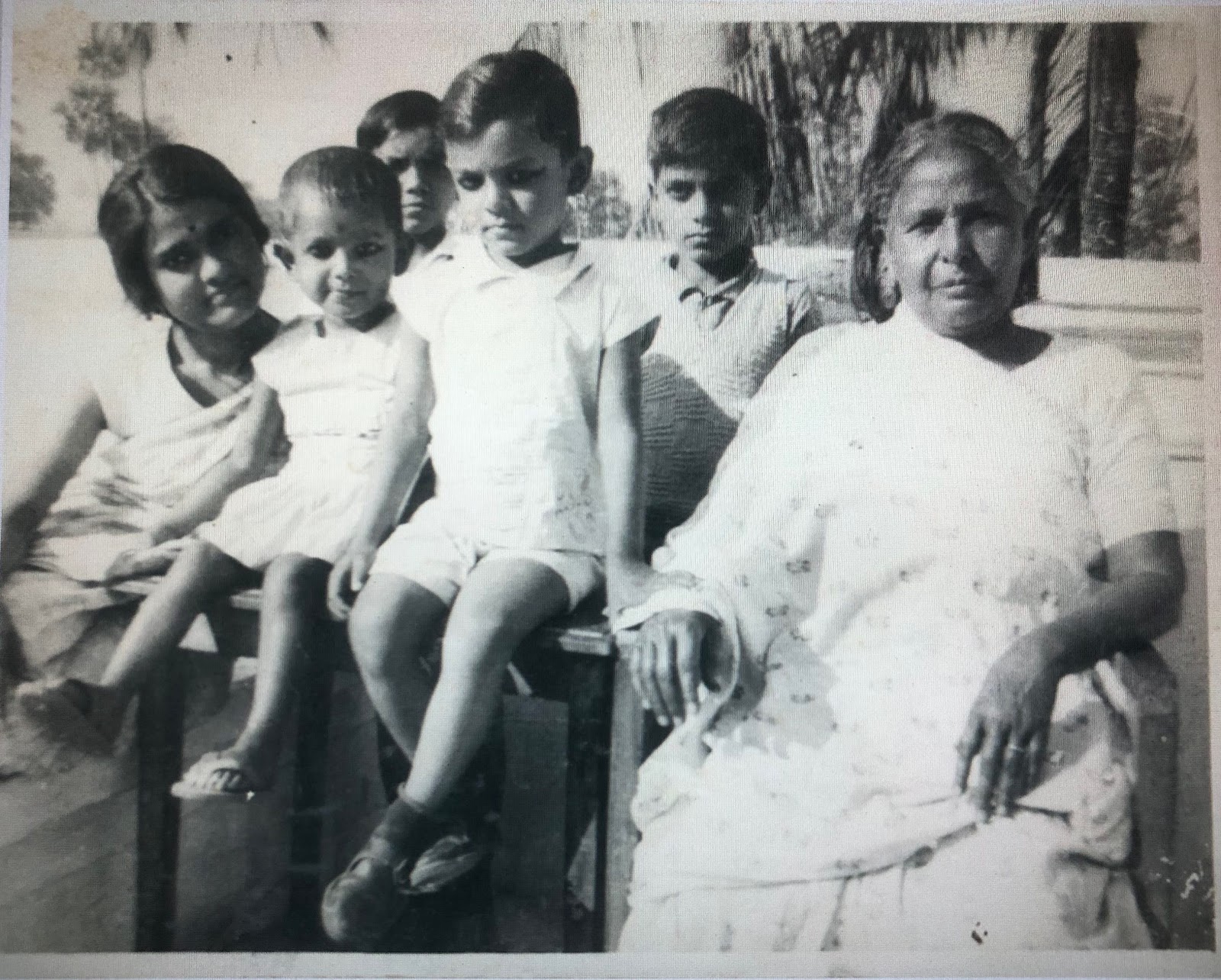

मम्मी (2017)

|

|

मम्मी के साथ एक मंच पर मैं

|

आज के समय में ज़्यादातर प्रगतिशील होने का ढोंग ही होता है; क्योंकि मानसिक रूप से आज भी सदियों पुरानी रूढ़ियों और परम्पराओं के प्रभाव से हम उबर नहीं सके हैं। कहीं-न-कहीं हमारी सोच एक ऐसे जाल में उलझी हुई है, जो रूढ़ियों, परम्पराओं, प्रथाओं, चलन, रिवाज इत्यादि के द्वारा सदियों पहले बुना गया था। निश्चित ही उस समय की यह ज़रूरत रही होगी; क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई-न-कोई कारण अवश्य होता है। समय के उस दौर में जो आवश्यक रहा होगा, वह भी विकास प्रक्रिया के अनुसार सोच के बदलाव से ही सम्भव हुआ होगा; अन्यथा आज भी पाषाण युग में मानव सभ्यता जी रही होती।

हमारे सोच को मानसिक ग़ुलामी ने इस क़दर जकड़ रखा है कि समय के साथ हुए परिवर्तन के बावजूद देखने का नज़रिया रूढ़िवादी और ढकोसलावादी है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पुरुष की सोच ऐसी है; बल्कि स्त्रियाँ स्वयं मानसिक ग़ुलामी की शिकार हैं, ग़लत रूढ़ियों को बढ़ावा देती हैं, परम्पराओं और प्रथाओं के नाम पर। ऐसा कहना ग़लत होगा कि सिर्फ़ अशिक्षित समाज की स्त्रियाँ रूढ़ियों का पालन करती हैं; बल्कि शिक्षित समाज की स्त्रियाँ ज़्यादा रूढ़िवादी हैं।

अशिक्षित समाज की स्त्रियाँ अगर रूढ़िवादी हैं, तो उसी अनुरूप कार्य-व्यवहार करती हैं, किन्तु अधिकतर शिक्षित समाज की स्त्रियाँ दोहरे व्यवहार के साथ जीती हैं। स्वयं को आधुनिक दिखाने के लिए पहनावा और रहन-सहन में भले ही आधुनिकता अपना लें, लेकिन रूढ़ियाँ उनके दिमाग़ को जकड़े हुए हैं। जिन रूढ़ियों की अभी के समय और समाज में न ज़रूरत है न औचित्य, उससे वे ख़ुद को अलग नहीं कर पाती हैं। जितनी कुरीतियाँ व कुप्रथाएँ हैं उनके पक्ष में उनके पास ढेरों तर्क हैं, जो बेबुनियाद, अतार्किक, मूढ़ और फ़िज़ूल हैं। अधिकांशतः रूढ़ियों के पक्ष के सारे तर्क और व्यवहार, धर्म और मान्यता से जोड़कर ही किए जाते हैं।

अगर हम सनातन धर्म के अनुसार देखें, तो यह सत्यापित होता है कि वेद, पुराण, ग्रंथ, इत्यादि के अनुसार उस युग या काल की स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, वे आज़ाद थीं, उनके अपने सोच-व्यवहार थे, उनका रहन-सहन और पहनावा उनके अपने अनुसार था। यहाँ तक कि स्वयंवर के द्वारा अपने पति का चुनाव वह स्वयं कर सकती थीं। सतयुग और त्रेतायुग में स्त्री का अपना एक अलग सम्मानीय स्थान था। द्वापरयुग से स्त्रियों की स्थिति निम्न होती गई और मध्यकाल आते-आते स्त्री पूरी तरह से पुरुष की ग़ुलाम बन गई।

उपनिषद काल में पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। लव-कुश के साथ आत्रेयी पढ़ती थी; यानी उस युग में भी सह-शिक्षा थी। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, पार्वती, सीता, उर्मिला, कौशल्या, कैकेयी, कुंती, द्रौपदी, गांधारी, राधा, रुक्मिणी, अदिति, शची, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, आदि सभी अपने-अपने विचारों, कर्तव्यों और कार्यों के लिए स्मरणीय मानी गई हैं। अगर इन युगों को हम काल्पनिक भी माने, तो ऐसी कल्पना करने वालों ने स्त्रियों के लिए बहुत मज़बूत चरित्र का निर्माण किया है। इसके लेखन-काल के समय स्त्रियों की दशा कैसी थी, यह भी पता चलता है। अगर हम कलयुग में देखें तो हमारे इतिहास में ऐसी अनेक विदुषी और वीरांगना स्त्रियों की गाथा मिलती है, जो पुरुष से ज़रा भी कम न थीं।

हर युग में स्त्रियों का अपना अस्तित्व था। शक्ति, शिक्षा, सम्पदा के लिए देवी को ही आराध्य माना गया। किसी भी युग में न सिन्दूर की प्रथा थी, न अपने शरीर को लेकर लज्जा की कोई बात, न गहना-ज़ेवर पर स्त्रियों का एकछत्र अधिकार, न कन्या-वध, न दहेज हत्या, न पर्दा प्रथा, न नाम परिवर्तन। निःसंदेह मुग़ल शासन के समय इन कुप्रथाओं की शुरुआत हुई; क्योंकि उस समय की यही माँग थी। उस काल में सिन्दूर, घूँघट, बाल-विवाह इत्यादि का चलन स्त्रियों की सुरक्षा के कारण शुरू हुआ, जो बाद में प्रथा और परम्परा का रूप ले लिया।

अब जब भारत आज़ाद है, तब इन कुप्रथाओं को ढोने का कोई सटीक तर्क नहीं मिलता है, सिवा इसके कि समाज द्वारा यह स्त्रियों के लिए नैतिक माना गया है। इन कुप्रथाओं से स्त्री के चरित्र और नैतिकता को आँकना न सिर्फ ग़लत है बल्कि अनैतिक भी है। ऐसा नहीं कि स्त्रियों की अपनी कोई सोच नहीं है; लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखने में आता है कि पुरुष के सोच से प्रभावित होकर स्त्रियाँ अपने जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। सिर्फ़ धार्मिक कार्य करते समय स्त्री को पूरा सम्मान मिलता है।

आज जब बुर्क़ा-हिजाब-नक़ाब को लेकर विवाद देख रही हूँ, तो सचमुच बेहद आश्चर्य हो रहा है। बुर्क़ा या पर्दा से आज़ादी मिल रही है और स्त्रियाँ ख़ुद इसकी ग़ुलाम रहने को बे-क़रार हैं। मुस्लिम स्त्रियों के शरीर का ढाँचा अन्य स्त्रियों से अलग तो नहीं, जिसे सबसे छुपाना ज़रूरी है? बिना नकाब या बुर्क़ा के अगर कोई देख ले, तो कौन-सा क़हर टूट पड़ेगा? कोई भी स्त्री हो, सभी ख़ूबसूरत होती है, नक़ाब में क्यों छुपाना अपना चेहरा? जिन पुरुषों को स्त्री का चेहरा देखकर ही कामुकता आती हो, तो वैसे पुरुषों से क्या डरना, उनको कानून के हवाले कर देना चाहिए न कि ख़ुद को पर्दा में छुपा लेना चाहिए।

सम्प्रदायों के सैद्धांतिक मत-भिन्नता के विवाद ने फिर से हद को पार किया है, और इस बार स्त्रियों के पहनावा को मुद्दा बनाया गया है। इस विवाद में अब एक नया अध्याय शुरू हुआ है हिजाब-नक़ाब-बुर्क़ा का। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब मुहर्रम के समय ईरान से कुछ स्त्री-पुरुष मस्जिद में आते थे। वे क्यों आते थे, यह अब तक मुझे नहीं मालूम। जानने की जिज्ञासा भी न हुई कभी। बस इतना याद है कि जो भी बुर्क़ा में होती थी हम उसे ईरानी कहते थे। उन दिनों भारतीय स्त्रियाँ बुर्क़े में ज़्यादा नहीं दिखती थीं। मेरे कॉलेज की कुछ शिक्षक और छात्राओं को बुर्क़ा पहनकर आते देखा, लेकिन वे कॉलेज पहुँचकर उतार देती थीं। मैं सोचती थी कि चूँकि वे सुन्दर हैं, इसलिए उनके घर से उन पर बुर्क़ा पहनने का दबाव होगा। एक फ़ायदा यह भी है कि छेड़खानी से वे बच जाएँगी। हमारे ज़माने में भी छेड़खानी होती थी, लेकिन अभी से ज़रा कम। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इस छेड़खानी का शिकार होने से बच पाई होगी। अगर घर के बाहर बच गई तो घर में भी पुरुष होते हैं, चाहे रिश्ता कोई भी हो।

मैं हमेशा सोचती थी की छोटी-छोटी लड़कियों को उनके घर से बुर्क़ा से आज़ाद होने नहीं दिया जाता है। मैं मन में बहुत दुःखी रहती थी उनको देखकर। लेकिन अभी जो हिजाब-विवाद हो रहा है, इसे देखकर उन छात्राओं के लिए दुःख हो रहा है, जो अपना वस्त्र दूसरे के मन से धारण करती हैं। वे अपनी ज़िन्दगी का कोई भी निर्णय क्या कभी ख़ुद ले पाएँगी? आख़िर ऐसी ग़ुलामी उन्हें स्वीकार क्यों है? अब जब मौक़ा है, ज़रा-सा हिम्मत जुटातीं और ख़ुद ही नक़ाब से बाहर आ जातीं। पर अब तो राजनीति के हाथों का खेल ख़ुद को बना चुकी हैं। अब खेलो बुर्क़ा-बुर्क़ा, सिन्दूर-बिन्दी; और तमाशा देखेगा आज का तथाकथित धार्मिक समाज।

संविधान हमें अपने पसन्द के कपड़े पहनने से नहीं रोक सकता है। परन्तु हिजाब बनाम सिन्दूर-चूड़ी विवाद का कोई औचित्य समझ नहीं आता है। जो बुर्क़ा शौक से पहनती हैं, पहनें; लेकिन स्कूल-कॉलेज या किसी व्यवसाय में अगर ड्रेस कोड है, तो उसका पालन करना ही होगा। अब इसका तो यही अर्थ हुआ कि कोई बुर्क़ा या घूँघट में रहती है, तो स्कूल-कॉलेज में पढ़ने जाए तब भी वह घूँघट-बुर्क़ा में रहे। जिसे ऐसे रहना है वह घर में ही बैठें, शिक्षा की क्या ज़रूरत है? बुर्क़ा और घूँघट में कोई सुविधापूर्ण तरीक़े से न चल सकती है, न खेल सकती है, न कोई नौकरी कर सकती है। बस बच्चा पैदा करने का काम ही है, जो कर सकती है। पुलिस, आर्मी, नर्स, वकील आदि नौकरी उनके लिए सम्भव नहीं; क्योंकि बुर्क़ा पहनकर तो यह सब मुमकिन नहीं। बुर्क़ा खुद को छुपाने का बेहतरीन विकल्प है, परन्तु आज के समय के अनुसार जायज़ नहीं। न सिन्दूर, बिन्दी या चूड़ी ही जायज़ है। जिसे जो शौक हो इस्तेमाल में लाएँ। यह सभी शृंगार प्रसाधन हैं, जिसे सुन्दर दिखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हिजाब से सिन्दूर-चूड़ी की तुलना अर्थहीन है।

मैं भागलपुर के एक सरकारी गर्ल्स स्कूल जिसका प्रबंधन मिशनरी द्वारा किया जाता था, में पढ़ती थी। हमारे स्कूल में कक्षा 8 तक सभी को सफ़ेद शर्ट, नीला स्कर्ट, नीला फीता, काला जूता पहनना होता था। 9वीं और 10वीं कक्षा से सभी को सफ़ेद ब्लाऊज और नीले पाड़ (किनारी) की सफ़ेद साड़ी पहनना अनिवार्य था। ब्लाऊज की लम्बाई इतनी हो कि पेट न दिखे। सप्ताह में हमलोगों के नाख़ून देखे जाते थे कि किसी के नाख़ून बड़े तो नहीं, नेलपॉलिश या मेँहदी तो न लगाया, हाथ में चूड़ी या कड़ा तो न पहना। हमारी प्राचार्य मिस सरकार का बहुत सख़्त अनुशासन था। स्कूल के किसी भी नियम में ज़रा-सी भी ढील वे बर्दाश्त नहीं करती थीं। हर दिन पहला एक क्लास बाइबल का होता था, जिसमें हम सभी का जाना अनिवार्य था। उस स्कूल में जिस भी धर्म की छात्रा हो, उसे यह सब नियम मानना होता था। अगर किसी को शर्ट-स्कर्ट से समस्या है, तो वह उस स्कूल में जाए जहाँ सलवार कमीज़ पहनावा हो। हर संस्थान के अपने नियम होते हैं और नामांकन के बाद वहाँ के नियमों का पालन करना बाध्यता है और यही उचित भी है। संस्थान के नियम से अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप वहाँ न जाएँ।

मैं सोचती हूँ, ख़ूब सारे सौंदर्य सामग्री का इस्तेमाल कर बुर्क़ा पहन लिया, तो क्या फ़ायदा? हिजाब में कम-से-कम चेहरा तो दिखता है, पर फ़ैशन के अनुरूप वस्त्र धारण करने का क्या फ़ायदा? बुर्क़ा बिरादरी से बाहर निकल हिजाब को तिलांजलि देकर एक आम स्त्री का जीवन जीना ख़ुद स्त्रियों को अच्छा लगना चाहिए। इसके लिए दुनिया की सभी स्त्रियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। क्यों पुरुषों की ग़ुलामी सही जाए? क्यों ख़ुद को नक़ाब में रखें? दुनिया का कोई भी पुरुष बुर्क़ा या नक़ाब नहीं पहनता, तो स्त्रियाँ क्यों पहनें? अपने पसन्द के अनुरूप परिधान धारण करना हमारी स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए है। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि संस्थान के नियम के विरुद्ध जाएँ।

जहाँ तक मुझे लगता है कि मन की कट्टरता ने हिजाब-बुर्क़ा या घूँघट को अपनाए रखने के लिए विवश किया हुआ है। इस विवाद में पुरुष पड़े हैं, और वह भी बुर्क़ा के पक्ष-विपक्ष में, यह समझ से परे है; क्योंकि यह मसला स्त्रियों का है। बुर्क़ा के विरोध में बोलना ज़रूरी है न कि बदले में भगवा चादर लेना। मुझे तो यह निहायत मूर्खता वाली बात लगती है। यह समय है जब पुरुषों को आगे बढ़कर इन कुप्रथाओं के ख़िलाफ़ स्त्रियों का साथ देना चाहिए।

यह सही है कि लीक से हटकर जिन स्त्रियों ने जीना शुरू किया, उन्हें समाज का तिरस्कार और आक्षेप सहना पड़ता है। फिर भी यह ज़्यादा सही है बनिस्पत रूढ़ियों से जकड़े हुए कठपुतली की तरह दूसरों के इशारे पर जीवन जिएँ। मेरे विचार से पुरुष-वर्ग को आगे आना होगा, अपने घर की स्त्रियों को बुर्क़ा या घूँघट से बाहर आने की हिचक को तोड़ने के लिए। एक तरफ़ हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, दूसरे ग्रह पर जाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ़ धर्म-जाति के लफड़े के बाद अब व्यक्तिगत पहनावा पर राजनीति कर रहे हैं। आशचर्यचकित हूँ, बुर्क़ा या हिजाब के पक्ष में स्त्रियाँ कैसे हैं? प्रगति और विकास की बात कोई क्या करेगा, जब किसी की सोच पहनावे में उलझ जाए।

महिला दिवस पर मेरी तो यही कामना और शुभकामना है कि पूरी दुनिया की स्त्री ख़ुद के मन से जीवन जिएँ, अपने पसन्द के अनुसार नैतिक रूप से जो सही हो वह करें। मैं तो चाहती हूँ कि ''दुनिया की महिलाएँ एक हों'' की जगह अब यह कहा जाए- ''दुनिया के इंसानों एक हों!''

|

महिला दिवस पर मम्मी - सफ़ेद साड़ी में

|

- जेन्नी शबनम (8.3.2022)(अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस)

___________________